セルゲイ・エイゼンシュテイン「戦艦ポチョムキン」:モンタージュ技法の古典

|

| 壺齋散人の 映画探検 |

| HOME|ブログ本館|美術批評|東京を描く|水彩画 |ブレイク詩集|西洋哲学 |プロフィール|掲示板 |

|

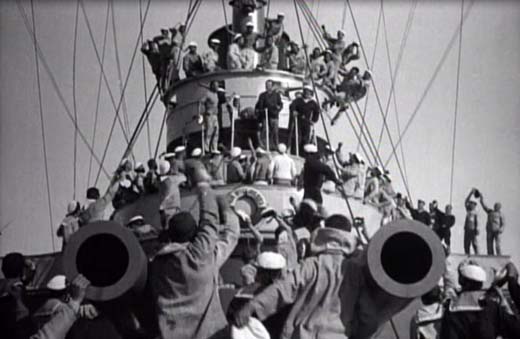

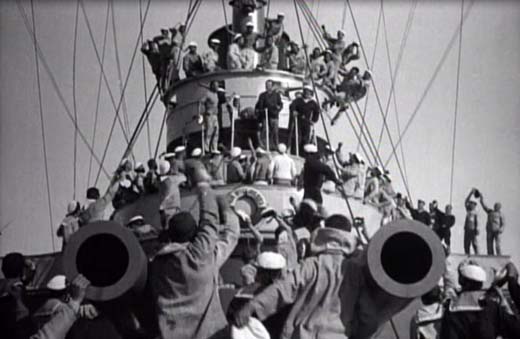

| セルゲイ・エイゼンシュテイン( Сергей Эйзенштейн )の1925年の作品「戦艦ポチョムキン(Броненосец Потёмкин)」は、映画史上特別な意味を持つ作品だ。エイゼンシュテインは、それまでに理論的に主張してきたモンタージュ技法をこの作品で大々的に適用、その結果、映画は新たな表現手法を獲得して、独自の芸術として発展する方向を得た。そうした点でこの映画は、その後の映画製作に巨大な影響を与え続けた。いわば、映画史のメルクマールとなる作品なのである。 この映画は、1905年に勃発した第一次ロシア革命の、20周年記念映画として作られた。第一次ロシア革命は、日露戦争への厭戦気分がもとになって起きたもので、1905年1月の「血のメーデー事件」がきっかけとなった。その後、厭戦気分はロシア社会の各方面に広がり、ついには軍の内部にまで伝わっていった。「戦艦ポチョムキンの反乱」と呼ばれる事件は、そうした軍内部の厭戦気分から起きたもので、第一次ロシア革命を象徴する事件の一つとされている。 1925年といえば、レーニンが死んだ直後で、スターリンによる権力掌握は完了しておらず、ロシア社会にはまだ、革命の興奮が渦巻いていた。だから、民衆による反乱と官憲による弾圧を描いたこの映画は、革命気分を煽り立てるものとして、当時のロシアの民衆に受け入れられた反面、日本をはじめとした帝国主義諸国にとっては、共産主義を宣伝する不届きな映画として、ことごとく上映禁止処分にあったり、フィルムの切断といった災難に遭遇した。ソ連本国においても、スターリンが権力を確立した以降、厄介者視されるようになり、フィルムが散逸した。その後、各国に残存していたフィルムの断片をつなぎ合わせて、どうにか見られる体裁に復活、日本では1967年になってようやく、その復活版が上映された。こんな経緯もあってこの映画は、日本の映画人にはストレートな影響をほとんど与えなかった。 映画はいくつかのシークエンスからなる。最初は、戦艦内における水兵たちの不満。彼らの不満は食事のひどさに向けられる。腐った肉には蛆がわき、嫌な臭いを立てている。犬でもこんなものは食わぬ、日本に捕虜にされた仲間たちでさえ遥かにましなものを食っている。彼らはこう言って、コックの作ったボルシチを食おうとしない。 次は、デッキ上での水兵たちの反乱。水兵の不満に脅威を覚えた司令官らが、不満分子を処刑しようとしたことから反乱が始まる。水兵たちは、司令官らを悉く海に放り込み船の実権を掌握する。この反乱の中で、水兵の指導者ヴァクリンチュクが命を落とす。 第三は、戦艦のオデッサへの寄港。反乱の噂を知って駆け付けたオデッサの市民と水兵たちの交流が描かれる。 第四は、映画史上最も有名な場面と言われる「オデッサの階段」。階段状の広場に集まってポチョムキンに声援を送る人々に向けて、政府軍が発砲する。人々はいきなり背後から銃撃されてパニックになる。その一人一人の表情が、次から次へと映し出される。とりわけすごいのは、撃たれた子どもを抱きかかえて訴える母親に向かって、銃弾が容赦なく撃ち込まれる場面、両脚のない男がまるでバスケットボールのように刎ねながら逃げ回る場面、乳児を載せた乳母車が階段を滑り落ちて行く場面などだ。この他にも、様々な修羅場が六分間にわたって展開される。そのシーンの展開に、モンタージュ技法が完璧に適用されれている。実にスリル満点なところだ。 ところで、この場面で市民を虐殺する政府軍の兵士はコサックだとされる。コサックには、昔から政府の傭兵として市民に敵対してきた歴史があるらしい。近年でも、グルジアやオセチアの内戦で、その不気味な活躍ぶりが話題になったところだ。もっとも、この「オデッサの階段」での虐殺は史実ではないということなので、その部分に関しては、コサックは濡れ衣を着せられたということになろう。 最後は、オデッサ港を出航したポチョムキン号が、大艦隊(黒海艦隊)と遭遇する場面だ。当初、ポチョムキンの水兵たちは、これを政府軍の追っ手と解釈する。そこで一か八かの戦いに突入することにする。無論勝つ見込みはないが、おめおめと降伏するわけにはいかない。ということで、全速力で敵艦隊に接近し、いまにも大砲を打ち込もうと身構える。だが、敵だと思っていた艦隊は実は同志たちだった。これらの艦隊の船でも反乱がおこっていたのだった。 というわけで、最後はポチョムキン号が悠々と航海するところで、映画は終わるのだが、この場面も史実とは違っているという。政府軍の艦隊で反乱がおこったという事実はないというのだ。ただ、ポチョムキン号への攻撃を命じられた兵士たちが、それを拒んだというような事実は伝えられているそうだ。 |

|

HOME|ロシア映画 |

|

作者:壺齋散人(引地博信) All Rights Reserved (C) 2013-2015 このサイトは、作者のブログ「壺齋閑話」の一部を編集したものである |