デレク・ジャーマン「ウィトゲンシュタイン」:プラトニックな同性愛

|

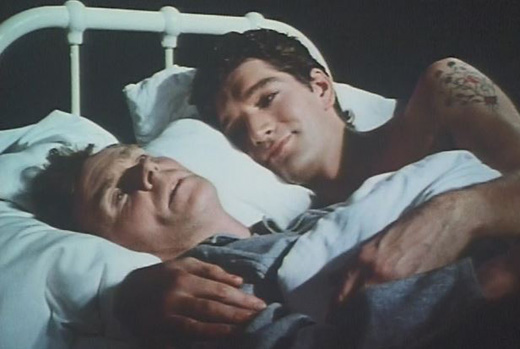

| ウィトゲンシュタインは、20世紀を代表する哲学者の一人であり、多くの哲学者がそうだったように、同性愛者であった。それをやはり同性愛者であるデレク・ジャーマンが取り上げて、その半生を映画化したのが、1993年の作品「ウィトゲンシュタイン」である。 この映画の中のウィトゲンシュタインは、子供の頃のかれと大人になったかれとが交互に出て来て、そのユニークな生き方を披露するのであるが、哲学者としての生き方にスポットライトがあたっていて、同性愛者としての側面はそんなに強調されていない。しかも彼の同性愛の傾向は大人になってからのもので、女性的なイメージの若い男に心ひかれたということになっている。どちらかといえばプラトニックな愛で、肉の交わりは三度しかなかったというようなことを言っている。現実のウィトゲンシュタインは、そんなことはなかっただろうから、これはジャーマン独自の解釈と言えよう。 ウィトゲンシュタインは、ウィーンの金持ちの家に生まれ、子供の頃から天才を発揮したが、それは母親にネグレクトされたせいで、一人静かに思索に耽ったからだというような設定になっている。ウィトゲンシュタインの天才は、当時の花形哲学者だったバートランド・ラッセルに認められ、ラッセルに招かれてケンブリッジに渡った。ケンブリッジにはメイナード・ケインズもいて、ウィトゲンシュタインは、これら高名な学者たちと議論を交わすのだ。映画はウィトゲンシュタインが繰り出す、こむつかしい理屈を観客に向かっても聞かせるのだが、聞かされた観客のなかにどれほど、それを理解できた者がいたかは、心もとない。 ウィトゲンシュタインが映画のなかで披露する理屈は色々あるのだが、もっともわかりやすいのは、言語の限界が世界の限界だという言明だろう。これはウィトゲンシュタインの発言のなかでも比較的よく知られたものだ。 ウィトゲンシュタインは癇癪もちで、自尊心が高く、誰かに批判されると怒り狂ったという。映画は、そんなウィトゲンシュタインの短気ぶりも描く。ノルウェーに渡って子どもたちを教えるようになったウィトゲンシュタインが、子供の頭の悪さに癇癪を起し、折檻する場面などは異様である。 ウィトゲンシュタインは完璧主義者としても知られ、この世界について、最も完全性の高いモデルを作った。そのモデルには摩擦というものがなく、なにもかもがスムーズに運ぶのだが、そのおかげで人間はまともに立っていることもできない。なぜなら摩擦がないからだ。といった具合でこの映画は、ウィトゲンシュタインの新奇な思考スタイルの方に焦点をあて、かれの同性愛については、あまり触れることがない。若い男と同じベッドに寝ているところを映す程度だ。 ウィトゲンシュタインは、前立腺がんで死んだということになっている。AIDSではなかったわけだ。この映画を作ったとき、ジャーマンのAIDSはかなり進行していた。自分はAIDSで死ぬことを既に覚悟していたわけだが、同性愛者としてのウィトゲンシュタインが、エイズではなく癌で死んだことに対して、ジャーマンなりにこだわりは感じたようである。そのこだわりが、映画からは伝わって来る。 ウィトゲンシュタインの姉が出て来て、母親代わりに弟の世話を焼くのだが、この姉は、あのクリムトが肖像を描いた女性だったのだろうか。 |

|

HOME | イギリス映画 | デレク・ジャーマン | 次へ |